ホーム > 新着情報

何らか催事利用されたい方おられませんか?

2025/09/06

舟橋駅南側駐車場、平日の利用は一定量ありますが、週末はいつもご覧の通り1〜2割程度の利用です。勿体ないなと前々より感じております。

何らか催事利用されたい方おられませんか?

駅から徒歩1分、富山駅から20分足らずです。

是非ご検討ください。

本年度、舟橋小学校5年生を対象にテラウチマサト先生の学習を実施させて頂きました。

2025/09/06

本年度、舟橋小学校5年生を対象にテラウチマサト先生の学習を実施させて頂きました。

全ての授業を視察は出来ませんでしたが、カメラの画角を通して、ふるさとへの愛着の醸成、新しい視点、視座、視野(物事の見方)の学び、個の唯一性の認識など、児童の皆さんが大変盛り上がりながら学ぶことが出来たものと思っております。

スマホを片手に、おじいちゃんおばあちゃんと子どもたちが一緒に地域を見て回り、共に新たな舟橋村の魅力の発見、期待が膨らみます。

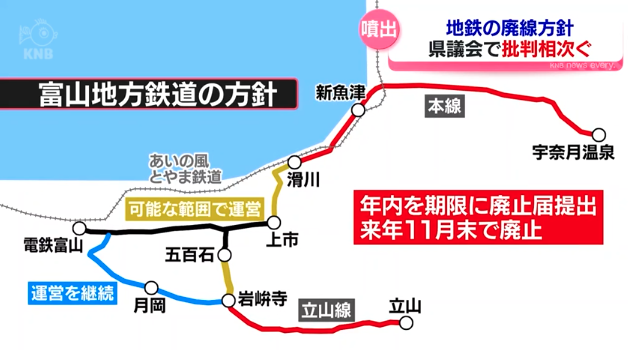

地鉄の廃線方針

2025/09/05

舟橋駅前の花・souさん、いつも地域の方向けの催事を開催していただいております。感謝です。

2025/09/01

舟橋駅前の花・souさん、いつも地域の方向けの催事を開催していただいております。感謝です。

各種催事の申し込みは、奥さんのコメントからお願いいたします!

地鉄を背景に一枚撮影に来ていただきたいです!

2025/08/29

本日時点で大きな花は下を向き始めております。

2025/08/29

本日時点で大きな花は下を向き始めております。搾油用品種と為、種部分が大きく育っているのかと思います。観賞用と比べると少し不格好な物もありますが、逆に愛着が湧いて何よりです。

富山市議会副議長、御就任おめでとうございます。

2025/08/25

@daisuke4232 富山市議会副議長、御就任おめでとうございます。

富山市の中でも、特に教育・農業と大注目の地域でありますので、水橋・上条・三郷地区と舟橋村と共に地域の発展のため、仲良くやってまいりましょう。

舟橋村 園むすびプロジェクトさん

2025/08/24

会場に行けなくてゴメンナサイ。

舟橋村 園むすびプロジェクトさん

https://news.yahoo.co.jp/articles/cf244f04531ade9185bae59338014cb578fb6610

今年のサンフラワープロジェクト、鳥による食害によって、3回種まきをしました。

2025/08/23

今年のサンフラワープロジェクト、鳥による食害によって、3回種まきをしました。その直後からの猛暑...。対策でまいた水もお湯の様になってしまい、昨年ほどの開花には至りませんでした。

が、是非地鉄の車内からの景色を楽しんで、地鉄電車を背景にご来村下さいませ。

立山砂防の視察

2025/08/21

お早うございます。

本日の予定、庁内執務と新聞紙面に記載となっておりますが、一日立山砂防の視察の予定となっております。

富山が、そして日本が世界に誇る治水事業について知見を頂いて参ります。

- アーカイブ

- 2026年2月(16)

- 2026年1月(15)

- 2025年12月(14)

- 2025年11月(24)

- 2025年10月(20)

- 2025年9月(15)

- 2025年8月(21)

- 2025年7月(24)

- 2025年6月(19)

- 2025年5月(8)

- 2025年4月(5)

- 2025年3月(12)

- 2025年2月(7)

- 2025年1月(8)

- 2024年12月(6)

- 2024年11月(5)

- 2024年10月(5)

- 2024年9月(4)

- 2024年8月(9)

- 2024年7月(9)

- 2024年6月(8)

- 2024年5月(6)

- 2024年4月(7)

- 2024年3月(8)

- 2024年2月(8)

- 2024年1月(11)

- 2023年12月(6)

- 2023年11月(13)

- 2023年10月(16)

- 2023年9月(10)

- 2023年8月(5)

- 2023年6月(4)

- 2023年5月(5)

- 2023年4月(6)

- 2023年3月(3)

- 2023年2月(4)

- 2023年1月(3)

- 2022年12月(1)

- 2022年11月(3)